coluna de Eliane Brum publicado por El País*

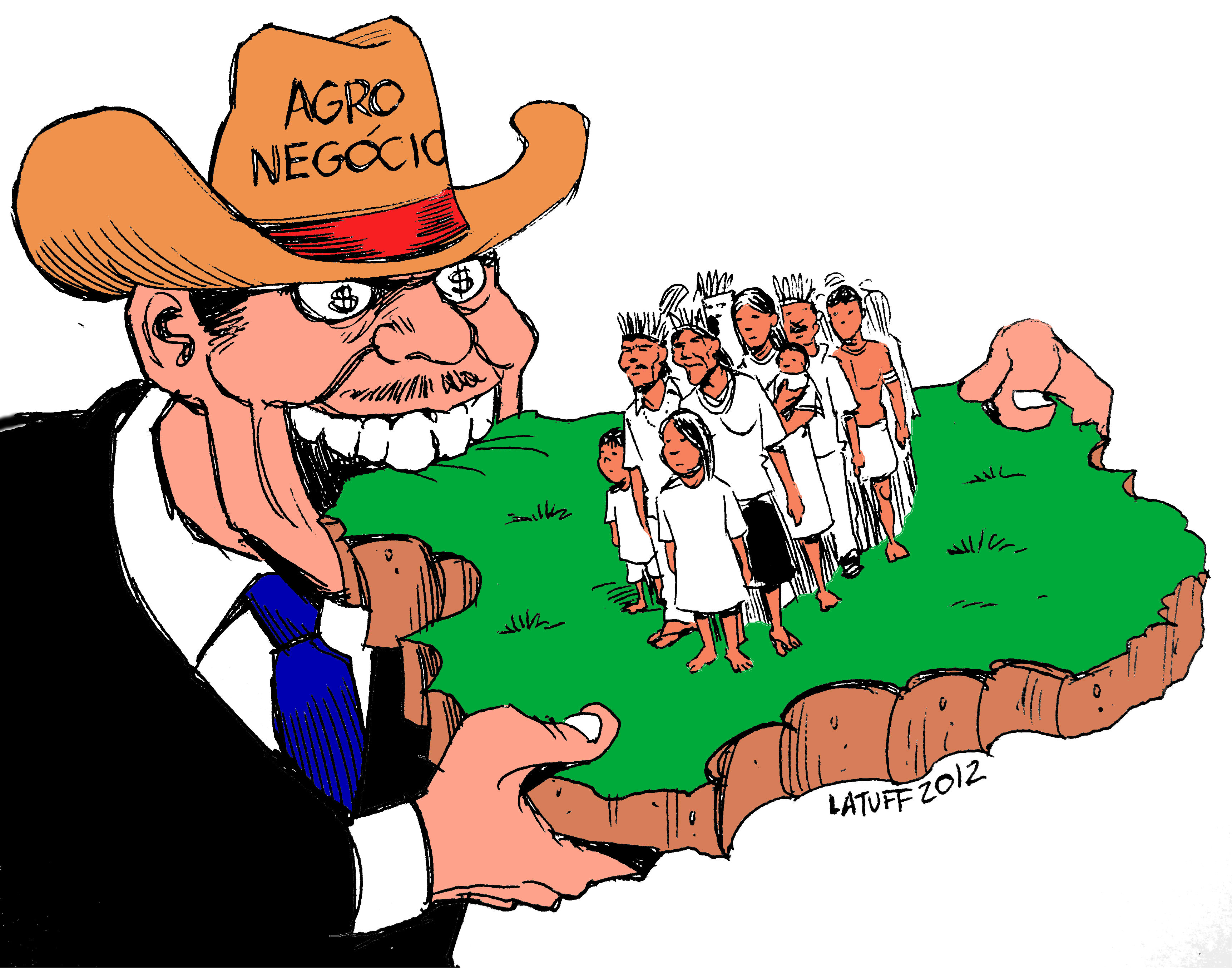

Transformar as terras protegidas da floresta em mercadoria é a principal missão do presidente eleito

Ninguém se iluda com o vaivém da fusão ou não do Ministério do Meio Ambiente com o da Agricultura. É jogo de cena. Bolsonaro pode fingir que é democrata e ouviu a população, especialistas e o suposto agronegócio moderno, fingir que recuou porque escuta, mas o fato é que já está tudo decidido. Não é necessário fundir os ministérios para fazer o serviço sujo de abrir ainda mais a Amazônia para a exploração. Se concluir que é mais conveniente manter o ministério, basta escolher um ministro identificado com o projeto de comercializar a floresta. Quando o populista de extrema direita que, na prática, já governa o Brasil desde 29 de outubro, diz que botará alguém “sem o caráter xiita” à frente da gestão ambiental, é isso que está dizendo. Bolsonaro pode apregoar que não tem compromisso com nenhum partido, mas esta é apenas mais uma bravata. Os fatos mostram que ele deve bastante do sucesso de sua candidatura a dois grandes “partidos” não formais e poderosos, com atuação fora e dentro do Congresso: os ruralistas e os evangélicos. Essa conta ele vai ter que pagar. E, dado o seu perfil, vai pagar com gosto. A conta dos ruralistas é a Amazônia. E o que ainda resta do Cerrado.

Alguém se ilude que um homem com a biografia do megaprodutor de soja Blairo Maggi, ganhador do troféu “motosserra de ouro”, quando se opõe à fusão dos ministérios é por amor ao meio ambiente? Ele apenas sabe que é importante manter minimamente as aparências lá fora enquanto a bandalheira corre solta aqui dentro. E sabe também que não é necessário fundir para dominar. Antes mesmo de ser ministro ele já demonstrou ter larga experiência no assunto. O setor do agronegócio que compreende a importância do combate ao aquecimento global para a agropecuária e o comércio internacional é muito menos influente no Brasil do que o agrobanditismo que está no poder.

O problema, e este é um enorme problema, é que todos pagaremos muito caro pela operação na Amazônia que Bolsonaro e seus articuladores já anunciaram de várias maneiras. Muitos com a vida. E não apenas a vida dos que morrem à bala, mas a vida dos que morrerão pelos efeitos da mudança climática. Há algumas coisas que quem ainda não entendeu precisa entender agora, já, se não quiser continuar fazendo papel de bobo.

As terras dos indígenas são terras públicas, de domínio da União. São minhas, são suas, são do país. Os indígenas, segundo a Constituição de 1988, que é a constituição da democracia, têm apenas o usufruto exclusivo de suas terras ancestrais. Podem viver nelas e delas, sem destruí-las, mas não podem fazer negócio com elas. Estas terras não são, portanto, mercadoria. Este é o ponto.

Tudo indica que a principal meta do governo de Bolsonaro, ou a principal razão de ter um Bolsonaro à frente do Brasil, é transformar a floresta amazônica em mercadoria. Este é o trabalho prioritário de Bolsonaro para uma parcela poderosa dos articuladores de sua candidatura. Por uma razão bastante objetiva: é na Amazônia que está o estoque de terras supostamente ainda disponíveis no Brasil, para o avanço da pecuária e da soja, e é também na floresta que estão as grandes jazidas minerais.

Basta acompanhar os números da agropecuária, especialmente a partir dos anos 90, para constatar como tem crescido a importância da região amazônica para o gado e para a soja. Só de bois já são 85 milhões, três bois para cada humano. Também basta checar o congestionamento de pedidos de licenças de mineração na floresta. A Amazônia é a região do Brasil onde o capitalismo ainda vê espaço para a exploração predatória num país que vem sendo dilapidado desde as capitanias hereditárias. Enquanto Bolsonaro e seus estrategistas criam jogos de cena e fogos de artifício em outras áreas, é na floresta que os olhos dos fiadores de sua candidatura estão cravados.

Os indígenas têm sido tratados como “entraves para o progresso” – ou para “o desenvolvimento” – há vários governos, inclusive os do PT. Porque os indígenas são de fato “entraves”. Mas entraves para a destruição da Amazônia. De novo, basta olhar os mapas e os números. É nas terras indígenas, seguidas pelas unidades de conservação, onde a floresta está mais preservada. Como o direito ao usufruto das terras ancestrais é garantido pela Constituição, os indígenas são os principais entraves para a conversão da floresta em mercadoria.

Há uma mudança recente na estratégia de desqualificação dos indígenas. Em anos anteriores, a campanha que buscava tirar a legitimidade do seu direito às terras ancestrais concentrava-se em convencer a população que: 1) os indígenas teriam terras demais; 2) uma parcela dos indígenas seria composta por falsos indígenas ou, como chegaram as ser chamados, “indígenas paraguaios”. Ser índio e usar celular ou uma camiseta da seleção brasileira era propagandeado como incompatível por aqueles que querem botar a mão em suas terras. Os indígenas eram tratados como uma espécie de estrangeiros nativos, uma contradição em si, mas vista como normal por uma parcela dos brasileiros.

Bolsonaro tem uma expressão estúpida, claramente não é um leitor assíduo, os olhos perseguem cursos erráticos quando fala, mas ele não é burro. Ninguém passa 28 anos no Congresso e mesmo assim consegue se vender como “não político” e “antissistema” e se eleger presidente, sem alguma inteligência. Talvez aqueles do seu círculo que pensam manipulá-lo facilmente terão alguma surpresa. Mais espertos ainda são aqueles que estão ao redor dele, dentro e fora do país, sustentando seu projeto autoritário.

Essa esperteza marca a mudança de tática de Bolsonaro com relação aos indígenas durante a campanha e também após eleito. O discurso passa a ser o de que “o índio é um ser humano como nós”. O que é óbvio e que jamais precisaria ser dito não houvesse uma intenção oculta. Segundo Bolsonaro, o indígena quer “empreender”, quer “evoluir”. O que significa isso? Significa, como Bolsonaro já explicou, que os indígenas deveriam ter o direito de vender e arrendar a terra, algo que está em curso no Governo e no Congresso há bastante tempo.

Os indígenas supostamente gostariam de ser como os brancos. Mas ser como brancos em qual sentido? No sentido de poderem tornar a terra mercadoria, uma característica intrínseca “dos brancos”. E então a terra pode ser vendida e aberta à exploração. “Evoluir” e “empreender”, no entendimento de Bolsonaro, é dar à floresta o mesmo status que um carro, uma mesa, um celular ou um pirulito. Mas, atenção. O presidente eleito também diz: “Os índios não querem ser latifundiários”.

Não é difícil adivinhar quem vai comprar as terras ou explorar suas riquezas. É bastante esperto o discurso de “ser humano como nós”, que converte o que é sequestro das terras dos indígenas em um “direito” dos indígenas a poderem fazer o que querem com elas, inclusive e principalmente vendê-las, arrendá-las ou abri-las para exploração. Assim, o que hoje é terra pública – minha, sua, do país – passaria para a mão privada de poucos.

Esse projeto de usurpação das terras da União tem avançado de várias maneiras ao longo dos últimos anos, inclusive com o apoio de setores do PT. O governo de Dilma Rousseff já tinha intensificado a aproximação com os ruralistas iniciada no governo de Lula. Figuras como Kátia Abreu e Gleisi Hoffmann foram decisivas para o desmantelamento da Fundação Nacional do Índio (Funai). Não é permitido esquecer que, até 2016, quando foi afastada por um impeachment sem fundamento, Dilma foi a presidente que menos tinha demarcado terras indígenas.

Já com os quilombolas, povos muito mais frágeis que os indígenas, a estratégia empregada para avançar sobre as suas terras ainda é a antiga. Por que Bolsonaro falaria tanto em quilombo e quilombolas durante a campanha? Porque um de seus serviços no poder é botar a mão nas terras a que os descendentes de escravos rebelados têm direito constitucional.

Como as terras dos indígenas, as dos quilombolas já deveriam estar demarcadas, mas há uma grande parcela que ainda não está. Como o Brasil é um país estruturalmente racista e, nos últimos anos, o protagonismo negro alcançado com medidas como as cotas raciais nas universidades incomodou muitos dos potenciais eleitores de Bolsonaro, desqualificar os quilombolas se revelou um caminho mais fácil. Sem contar que os quilombolas têm muito menos expressão internacional e ecos no imaginário do que os indígenas.

Quando Bolsonaro escolhe contar sobre uma visita a um quilombo na palestra no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, não é algo que surge do nada na sua cabeça, como parece à primeira vista. Ele está calculando. Quando ele diz que “o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas”, seguida por “nem para procriar servem mais”, ele não está sendo apenas o racista habitual. Ele está calculando. E atingindo o alvo, preparando-se para “legitimar” para a opinião pública a futura retirada de direitos dos quilombolas às suas terras.

Depois de ter sido denunciado por racismo, Bolsonaro mudou de tática e uniformizou o discurso: “Eles (os quilombolas) querem ser libertos. (…) Acho até que se quiser vender aquela área quilombola, que venda, opinião minha. Se quiser explorar, tirar minério, ter maquinário, a exemplo do seu irmão fazendeiro do lado…”. É fundamental prestar atenção na operação de linguagem para botar as mãos nas terras ancestrais: o indígena “é ser humano como nós”, o quilombola quer ser “liberto”. Para tornar-se humano como nós e ser liberto tem que ter o “direito” de vender as terras hoje protegidas. O complacente Supremo Tribunal Federal absolveu Bolsonaro da denúncia de racismo pouco antes da eleição.

O discurso da “indolência” e da “malandragem”, associado a indígenas e negros, também aventado por seu vice, o general reformado Hamilton Mourão, é o capítulo anterior ao capítulo do “ser humano como nós”. Ambos estão no manual sobre como transformar terras públicas protegidas em terras privadas exploradas por poucos. O capítulo introdutório, como todos sabem, é o extermínio direto dos povos da floresta, seguido pelo dos negros. As três estratégias ainda convivem simultaneamente no Brasil, como os números de assassinados mostram. Mas, no mundo globalizado, é sempre melhor evitar o sangue e eliminar os corpos de uma maneira mais “limpa”.

E esta maneira será tentada primeiro dentro da lei, também no governo populista de extrema direita de Bolsonaro. Esta é uma característica dos governos autoritários que estão sendo produzidos dentro da democracia. Basta olhar para outros casos do mundo. Bolsonaro vai intensificar e acelerar o que já vinha acontecendo nos últimos anos. O “novo” Código Florestal, um tremendo retrocesso na proteção do meio ambiente, é um exemplo. Mas talvez o exemplo mais cristalino seja o daquela que foi chamada de “Lei da Grilagem”.

Grilagem, como se sabe, é o roubo de grandes porções de terras públicas. Houve casos de “grilos” maiores do que países da Europa na floresta amazônica. Por muito tempo, a grilagem foi feita na base da pistolagem. Ainda é. Mas também vem sendo feita na base da lei. Em julho de 2017, Michel Temer (MDB) sancionou uma lei “regularizando” terras públicas que foram tomadas até 2011 no limite de 2.500 hectares, o equivalente a 57 Vaticanos. Bastava expandir a produção de “laranjas”, legalizando de 2.500 em 2.500 hectares, para tornar legal o roubo de enormes porções de floresta.

Esta foi a “Lei da Grilagem número 2”. A “Lei da Grilagem número 1” é de 2009, ainda no governo Lula (PT), quando foram “regularizadas” terras públicas ocupadas até 2004, no limite de 1.500 hectares. Ou seja: a “lei” foi só melhorando para os ladrões de terras públicas. Em seguida, eles passam a ser chamados de “fazendeiros”, “desbravadores” ou representantes do “agronegócio”. São duas as operações: uma no plano da lei, outra no plano da linguagem. “Regularizar”, em vez de “legalizar”, arranca pela linguagem o caráter criminoso da operação de grilagem, responsável pelo maior número de mortes no campo e na floresta.

É também por esse caminho que a Amazônia vem sendo destruída. Assim como não foi o PT que inventou a corrupção no Brasil, também não será Bolsonaro que inventará a legalização do crime de grilagem. Essa operação já vem acontecendo há muito, se acelerou enormemente no governo Temer e deverá ganhar proporções inéditas no governo de Bolsonaro. Tudo dentro da lei. A princípio. E enquanto for possível. O judiciário já deu provas contundentes de que não é capaz – e em muitos casos não deseja – barrar essa operação de legalização do crime.

Para botar a mão na terra ancestral dos indígenas, porém, é mais complicado. O agrobanditismo vem atacando por vários flancos. Um deles é o que chamam de “marco temporal”. Sempre colocam um nome esquisito, que pouco diz para a maioria, para confundir a população. Por esse instrumento, só teriam direito às suas terras os povos indígenas que estavam sobre elas em 1988, quando a Constituição foi promulgada.

Para ficar mais fácil de entender, é mais ou menos o seguinte: você foi expulso da sua casa por pistoleiros ou por projetos do Estado. Era, portanto, fugir ou morrer. Mas você perde o direito de voltar para a sua casa porque não estava lá naquela data. Não é só estapafúrdio. É perverso. Mas esta é uma maneira “legal” de consumar algo criminoso. E assim impedir a demarcação das terras indígenas ainda não demarcadas.

Bolsonaro já declarou que não vai “demarcar nem um centímetro a mais de terras indígenas”. A aprovação da tese do “marco temporal” é só uma das maneiras e depende do Supremo Tribunal Federal, este que o filho do presidente eleito disse que “basta um cabo e um soldado para fechar”. Talvez nem isso, já que o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, já se submete ao autoritarismo por gosto pessoal, como quando fraudou a história ao dizer que o período de 21 anos de regime de exceção no Brasil não foi ditadura, mas um “movimento”.

Na segunda-feira, na mesma entrevista para a TV Bandeirantes, Bolsonaro reafirmou suas intenções e deixou claro com qual parte da população tem compromisso: “Afinal de contas, temos uma área mais que a região Sudeste demarcada como terra indígena. E qual a segurança para o campo? Um fazendeiro não pode acordar hoje e, de repente, tomar conhecimento, via portaria, que ele vai perder sua fazenda para uma nova terra indígena”. O presidente eleito tenta vender a falsa ideia de que as terras indígenas é que são “novas” e que o fazendeiro, que já as ocupou sabendo disso, é “surpreendido” pela notícia. Sem contar que o processo de demarcação é longo e criterioso, impossível de representar qualquer surpresa para quem invadiu terras indígenas ou foi lá colocado por projetos de governos passados.

A aprovação do marco temporal ajudaria a evitar novas demarcações de terras, mas não resolveria o problema das terras já demarcadas. Para abrir a Amazônia para a exploração do agronegócio e da mineração, além de estradas, ferrovias, pontes e hidrelétricas, Bolsonaro vai ter que mudar a Constituição de uma forma mais radical. Por isso o general Mourão, sempre falando na hora errada, já antecipou em setembro uma “nova Constituição”, feita por uma “comissão de notáveis”. Uma Constituição sem povo, portanto.

Como a declaração produziu mal-estar, Bolsonaro, notável por sua delicadeza de linguagem e de gestos, afirmou que “faltou um pouco de tato” ao seu general. O que significa isso? Que não era hora de mencionar a intenção. Nem era a forma de sugeri-la. Se não conseguir mudar a Constituição ou fazer uma nova Constituição, sempre há o que o mesmo Mourão já antecipou: a possibilidade de um “autogolpe”, com o apoio das Forças Armadas.

Alguns indicativos sobre o que está em curso. Em pesquisa recente, a antropóloga Ana Carolina Barbosa de Lima e os biólogos Adriana Paese e Ricardo Bonfim Machado mostraram que os municípios amazônicos que mais desmataram desde 2000 teriam elegido Bolsonaro já no primeiro turno. Nos municípios bolsonaristas, a média do desmatamento foi duas vezes e meia maior do que nos municípios que preferiram Fernando Haddad (PT). Segundo o Observatório do Clima, dados do Deter B, sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que monitora a Amazônia em tempo quase real, a taxa de desmatamento subiu 36% entre junho e setembro, período da pré-campanha e campanha eleitoral.

Na Amazônia, fazendeiros e grileiros já apoiavam Bolsonaro quando a maior parte dos brasileiros ainda duvidava que ele seria capaz de vencer a eleição. Assim como muitos dos prefeitos do PSDB da região, que nunca cogitaram votar em Geraldo Alckmin. Também será interessante observar como Bolsonaro, que mesmo antes de assumir já está de namoro avançado com Donald Trump, vai lidar com os interesses da China, cada vez mais presente na floresta e uma das principais importadoras de soja do país.

É na Amazônia que vai se dar a disputa do governo de Bolsonaro. O Brasil já é o país mais mortal para defensores do meio ambiente, segundo a organização Global Witness, e o estado amazônico do Pará é o lugar mais letal do planeta. O “agronegócio” superou a mineração como causador das mortes. Todas as variáveis apontam que esta violência vai se multiplicar com Bolsonaro. Até o governo Temer o agrobanditismo estava no poder. Agora, ele será o poder. E com autorização para matar dada pelo próprio presidente, em suas várias manifestações durante a campanha.

A Amazônia pode parecer longe para a maioria dos brasileiros. Mas nada afetará mais o futuro próximo de todos do que o destino da floresta. No Brasil, a agropecuária e o desmatamento, ambos relacionados, são as principais fontes de gases de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global. Em outubro, autores do relatório do Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (IPCC) já alertaram que a humanidade tem apenas 12 anos para limitar o aquecimento da Terra em 1,5 graus Celsius. Meio grau a mais multiplicaria os riscos de seca, inundações, calor extremo e pobreza para centenas de milhões de pessoas. Sem a maior floresta tropical do mundo em pé não será possível atingir essa meta. É por isso que Bolsonaro se tornou também uma ameaça para o planeta. Para enfrentar a crise climática e recuperar a floresta seria necessário um presidente com ideias opostas às de Bolsonaro.

Somente a Bacia do Xingu, segundo monitoramento do Instituto Socioambiental, teve 150 milhões de árvores derrubadas em 2018, e o ano ainda nem acabou. A floresta amazônica chega aos dias atuais já desmatada em cerca de 20%. Um estudo publicado no início deste ano na Science Advances, assinado por cientistas de renome internacional, o americano Thomas Lovejoy e o brasileiro Carlos Nobre, mostrou que a floresta alcançará um “ponto de inflexão” se o desmatamento alcançar entre 20% e 25%. A partir daí, a Amazônia sofreria mudanças irreversíveis, tornando-se uma região de vegetação esparsa e baixa biodiversidade.

Estamos muito perto deste ponto de não retorno. E Bolsonaro ainda nem assumiu oficialmente. Querendo ou não, gostando ou não, acreditando ou não, estamos todos implicados neste futuro bem próximo. Os sinais estão todos aí para quem é capaz de ver. Mas, se preferir não ver, também não vai adiantar nada. É rápido. É no tempo da sua vida e na da vida de seus filhos. E não é porque a gente finge que não existe que a crise climática vai deixar de existir.

Eleger Bolsonaro foi a pior ação para o Brasil e para o planeta. Mas está feito. A pergunta agora é: o que faremos para resistir ao que está por vir e proteger a floresta e com ela a nossa vida? A eleição de 2018 revelou algo duro, mas importante: os candidatos estavam aquém da população. Primeiro, Lula e o PT mostraram-se incapazes de articular uma candidatura de centro-esquerda que pudesse vencer o projeto autoritário. Depois, Ciro Gomes e Marina Silva provaram-se incapazes de subir no palanque do segundo turno para defender a democracia.

Mas as pessoas se moveram. Apesar da brutalidade de, mesmo assim, ter sido eleito um defensor da ditadura e da tortura, esta foi uma das campanhas mais bonitas da história recente. Poucas cenas são tão memoráveis quanto a de pessoas anônimas, sozinhas, que na tentativa de virar o voto para o projeto democrático, levantaram um cartaz no centro das cidades dizendo: “vamos conversar?”.

É dessa força que precisamos agora para, unidos com indígenas, quilombolas e ribeirinhos, lutarmos pela Amazônia e pela vida de todos. Mesmo que os eleitores de Bolsonaro não sejam capazes de perceber, resistir ao projeto destruidor da floresta já anunciado pelo presidente de extrema direita é também lutar pela vida deles e de seus filhos.

–

Publicado originalmente no site do jornal El País. Eliane Brum é escritora, repórter e documentarista. Autora dos livros de não ficção Coluna Prestes – o Avesso da Lenda, A Vida Que Ninguém vê, O Olho da Rua, A Menina Quebrada, Meus Desacontecimentos, e do romance Uma Duas.